友達とお茶をしながらの会話、

飲み会での話し、会議での発表、

打ち合わせなど、私のたちの生活は

伝えることで溢れています。

でも、相手の話や文章を

聞いたり読んだりする中で、

その内容が分からず、

この話しは、何に関する話しなの?

この話しは、いつまで続くの?

そんな風に思うことも、しばしば。。。

会話なら、その場で確認ができますが、

ブログやFacebookといったメディアでは

質問する人は少なく、

途中で読むのを止めてしまうケースが

ほとんどです。

そこで今回は、

話しを簡潔にまとめて分かりやすく

伝える方法についてお話します。

どんなシチュエーションでも使えますが

特に、伝えたい内容が長くなる場合に

ぜひ、活用ください。

例えば、

会議や打合わせなどの場合

1)冒頭で文章の内容、もしくは

これから話す内容を伝える。

例

『今日は、○○についてお話します』や

『先日、提案いただいた件ですが』など

2)伝える順番を伝える。

(本などの目次をイメージしてください)

例

『○○と○○の2点について、

順を追ってお伝えします』

3)説明を簡潔にして伝える。

例

『まず、○○の項目につて』

『次に、問題となる○○ですが』

『さらに、○○をするとなると○○が必要になり・・・』

『最後に、この提案については・・・』

この「まず、次に、さらに、最後に」という

流れができれば、話しがしやすく

簡潔に伝えることができます。

人は、話しのゴールが見えている方が

聞きやすく、そこに向かっていく

過程がわかると安心できるのです。

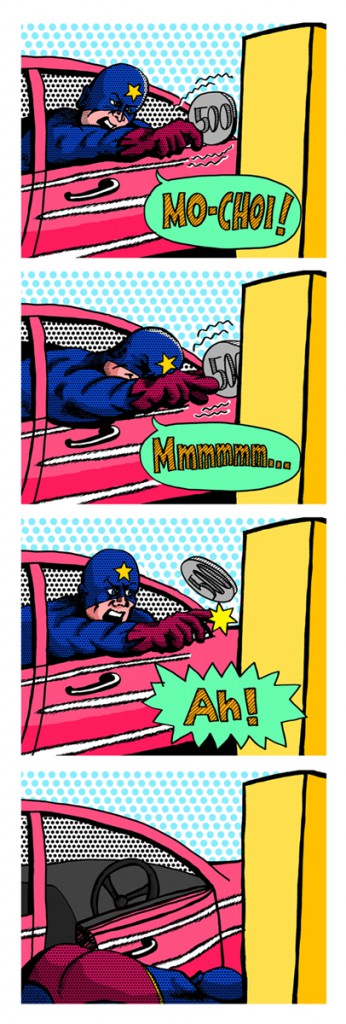

例えば、

42.195kmのフルマラソンを

イメージしてください。

いつまで走り続けるのか?と

走ることが辛くなります。

→ 1)で解決

また、コースが分からなければ

走りながら迷ってしまいます。

→ 2)で解決

ゴールとコースが分かると

どれくらいの距離を

どれくらいのペース配分で走ればいいのか

どの地点で、給水して、

どの地点から、ペースアップすればいいのか

力を入れる場所などが分かります。

それは、話す方も伝えやすく、

聞く方も聞きやすく安心できる

ということなのです。

→ 3)で解決

みなさんの文章や会話には

ゴールやコースが見えていますか?